株式会社婦人之友社(本社:東京都豊島区/代表取締役:入谷伸夫)は、2025年3月5日(水)に藍原寛子著『フクシマ、能登、そしてこれから 震災後を生きる13人の物語』を発売いたします。それにともない、PRTIMESと婦人之友社HPで著者インタビューの限定公開、3月12日(水)に被災地支援 出版記念オンラインイベントを行います。

著者は福島、能登を訪れ、被災した人々と真摯に向き合い、取材を続けるジャーナリスト・藍原寛子さん。本書では、『婦人之友』連載の「10年後のフクシマ」で取材した人々を再訪し、現在も続く厳しい状況やふり返って今思うこと、これからも伝え続けていきたいことなどについて、あらためてお話をうかがっています。また、2024年の能登半島地震後、現地に足を運び、被災した人々が何を考えて、どう行動しているのか取材したルポも掲載。災害大国で生きる私たちに勇気を与えてくれる一冊です。

■被災地支援 出版記念オンラインイベント開催

本書に登場していただいた方々とオンラインで結び、著者を中心に福島と能登取材の背景、現在も続く避難生活や現地の状況について語っていただきます。チケット代収益の半額を、著者を通して被災地の支援活動に寄付いたします。

-

日時:2025年3月12日(水)19:30~21:00

※オンライン(Zoom)を使用したイベントです。 -

参加費 以下よりお選びください。

・2,000円(税込)オンラインイベントチケット

・3,800円(税込・送料込)オンラインイベントチケット+書籍 -

お申し込み方法(申込締切2025年3月8日23時59分)

Peatixから

・オンラインイベントチケット

・オンラインイベントチケット+書籍

※2025年2月20日までのお申込みでオンラインイベント前に書籍をお送りします。

婦人之友社のWEB ページから

・オンラインイベントチケット+書籍

※2025年2月20日までのお申込みでオンラインイベント前に書籍をお送りします。

■〈PRTIMESと婦人之友社HP限定〉著者インタビュー

「私たちの人生を松明のように照らす 福島と能登の人たちの言葉を伝えたい」

災害は不条理な生活を不意打ちで強いる

――『フクシマ、能登、そしてこれから』は、福島の方たち9名と、能登半島地震で被災した方たち4名の物語が描かれています。13名の「生」と「暮らし」への向き合い方には胸を打たれますし、災害国を生きる私たちの誰もが「よりよい未来」へつなぐため、どう考え、行動する必要があるのかも突きつけられます。福島の取材が長い藍原さんは、能登半島地震をどう受け止めたのでしょうか。

藍原寛子さん(以下、藍原さん) 災害は、完全な不意打ちでバンッと襲いかかってきます。東日本大震災以降、福島県は地震による被害と原発事故が重なった状態が続いています。とくに原発事故は毎年、状況が変わるので、年数を重ねても復興の光が見えにくく、前に進んでいる感じがあまりしません。

13年経っても、手探りの状況が続く福島を取材するなかで、能登半島地震が起きました。能登の方たちが、福島で起きたような不条理な生活に突然、放り込まれたことを思うと、すごいショックで思考停止になるような衝撃を受けました。

――1月5日には、オーストラリア公共放送の取材班と共に、輪島市などの奥能登まで入られました。

藍原さん 地震が発生してすぐ、福島から運ぶ支援物資、とくに女性や子ども、お年寄りが必要になる生活用品を買い集めていたときに、海外メディアから同行を求められました。阪神・淡路大震災や東日本大震災の取材経験を知ってのことです。

能登の取材前、肝に銘じたのは、福島での経験やTVや新聞などのメディアを通じて見聞きした情報をいったん、頭の隅に追いやることでした。事前に得た情報のバイアスがかかっていると、能登で出合ったできごとに見落としが生じるかもしれないと思ったからです。目と耳をクリアにして現地に入ることを心がけました。新刊には、その時のルポも収録しています。

お互いを思いやる福島と能登の心は地続き

――作家の髙村薫さんとの対談も収録されていますね。福島と能登を行き来する立場になり、どのようなことを感じられましたか。

藍原さん 私が福島から来たことを話すと、能登のあちこちで「福島はどうだったんですか?」と質問されました。取材する側、される側というより、同じ場所に立ち、同じ時間を共有する者として、自然に会話しながら、情報交換をしている感覚でした。

能登は古くから「能登はやさしや土までも」と言われる土地柄です。その言葉通り、大変な状況のなかでも、能登の方たちの情の深さ、芯の強さを教えられる出会いがたくさんありました。

一方で、福島に戻ると「能登のことを詳しく教えて」とよく言われました。つらい経験があるだけに、テレビにかじりつくようにニュースを見ていたりして、能登の方たちをとても心配していました。私自身も感じていることですが、福島と能登の方たちは災害を経験したことで、お互いを思いやる地続きの存在になっているのだと思います。

防災は人の知恵とネットワークが鍵を握る

――前書きには、「災害大国日本に暮らす、すべての人に読んでいただきたい」と書いていらっしゃいます。

藍原さん 災害は地形や地域性などの影響を受けるので、同じものはなく、それぞれに違う様相があります。「防災」と聞くと、防災訓練や防災用品の準備、情報手段の確保などを思い浮かべます。もちろん、それらも大切ですが、災害の規模や被災状況によっては、個人的な備えでは足りず、周囲と連携しなければならない場面が多々、出てきます。

私は防災のソフト面を考えたとき、人を軸にして考えることが大切だと思います。土地の歴史、住民の経験と行動によって培われてきた情報と人的ネットワークが、予想外の事態に対応する「知恵」を生み出す力になるからです。

――13人の物語には、パーソナルなストーリーだけでなく、地域社会のあり方や自然災害への備え、原発への警鐘も含まれているのですね。

藍原さん ええ。地震や津波、原発事故の前にどんなつながりがあったか、登場する方たちで異なる被災前の生活にも触れています。災害で失われたものや関係性が強まったものを含めながら、生活がどう変化し、今を生きるために、どのように向き合っているのかを立体的に描きました。キーパーソンである13人の方たちを軸に多くの人が関わり、有機的につながっているからです。

そして皆さん、ご自身の体験を通じ、自然災害や原発事故に加え、人災にも目を向け、安全な環境で安心して暮らすにはどうしたらいいか、利他的な視点から試行錯誤した経験も語ってくださいました。それらのお話は、読者の皆さんにとって、「自分の防災」を考える助けになると思います。

災害時は底力と信じる力が試される

――新刊の読者や出版記念のイベントでは、どのようなことを伝えたいと思っていらっしゃいますか。

藍原さん 根こそぎ生活を覆させられるような災害に見舞われても、人間には「すべて奪われてなるものか」という底力と意地が備わっています。そして、苦しく、つらい状況でも、つながり、助け合う、やさしさもあります。『フクシマ、能登、そしてこれから』には、暗闇のなかにあっても、人生の松明(たいまつ)となって私たちを照らしてくれる福島と能登の方たちの言葉がたくさん詰まっています。今の不確かな時代に、信じられる世界が確かにあること。そのすばらしさを伝えたいです。

(ライター/角田奈穂子)

■著者紹介

藍原 寛子(あいはら ひろこ)

ジャーナリスト。福島県生まれ。福島民友新聞記者を経てJapan Perspective Newsを設立、内外に発信している。阪神淡路大震災、東日本大震災で支援・取材活動を重ね、能登半島地震では直後から被災地に通い、被災者の様子を伝える。2014 年『婦人之友』に「福島のいま」、21 年「10年後のフクシマ」を連載。2024 年、被災地取材などにより日本外国特派員協会の報道の自由賞受賞。福島在住。

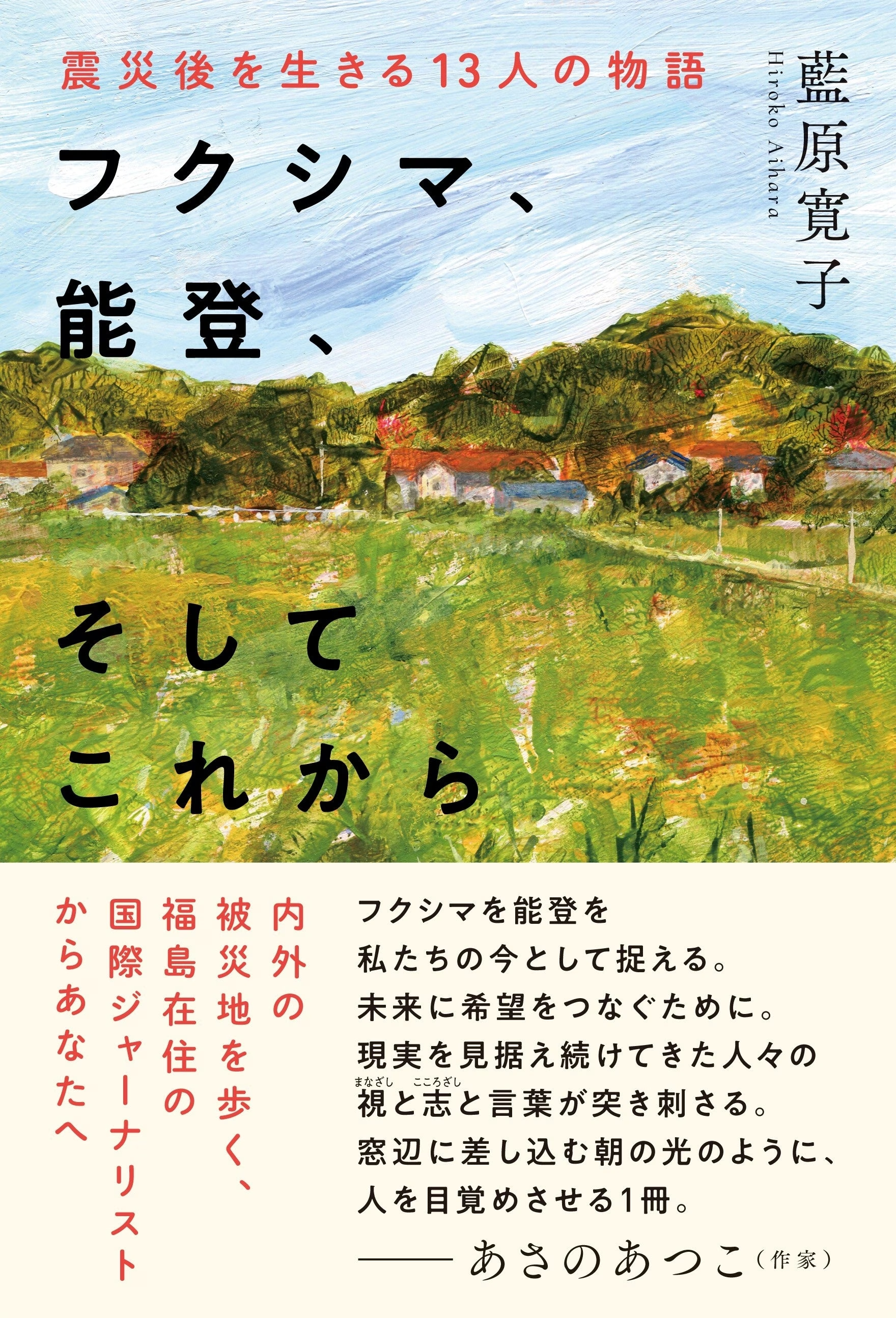

■書籍情報

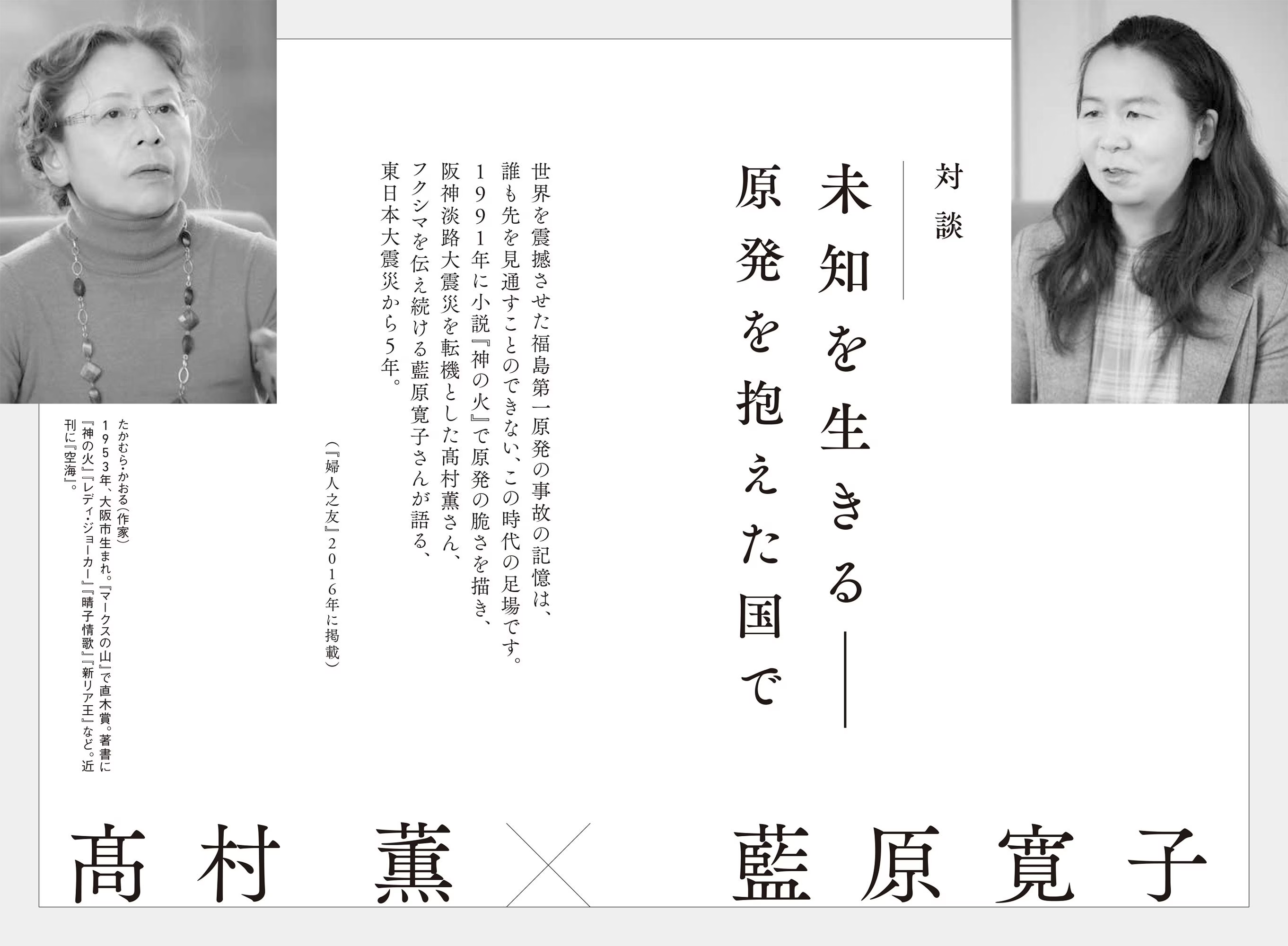

『婦人之友』誌上での好評連載「10年後のフクシマ」で伝えた、被災して生きる人々を再訪。また、2024年の能登半島地震後の能登で、現地の声をきく。また、作家・髙村薫さんとの対談「未知を生きる 原発を抱えた国で」(『婦人之友』2016年4月号)を再録。

書名:フクシマ、能登、そしてこれから 震災後を生きる13人の物語

著者:藍原寛子

サイズ:四六判

頁数:240ページ

価格:1,650円(税込)

ISBN:978-4-8292-1074-1

発売日:2025年3月5日

書籍詳細: https://www.fujinnotomo.co.jp/book/essay/b2412/

■目次より

-

災害後を生きる人々をつなぐ映画館

「フォーラム福島」総支配人 阿部康宏 -

子どもを被ばくから守りたい

福島の子ども支援 水戸喜世子 -

原発を問うた詩人

詩人 若松丈太郎 -

平和と震災を語る講談師

講談師 神田香織 -

伝統の漁とウェットスーツ輪島の海女たち

海女 早瀬千春 -

原発がなくても暮らせる能登を

元石川県議・珠洲市議 北野 進 ほか(敬称略)

-

髙村薫さんと藍原寛子さんの対談

何かに行き詰まった時、未来が見えなくて落ち込んだ時、本書のフクシマと能登の人々の言葉を思い出してみてください。

それらは暗闇の中にあっても、絶え間なく灯り続けるたいまつとなって、私たちの人生の行く先を照らしてくれるはずです。

―― おわりにより

■書籍・取材に関するお問い合わせ

株式会社 婦人之友社

〒171-8510 東京都豊島区西池袋2-20-16

TEL:03-3971-0104 FAX:03-3982-8958

編集:羽仁・雪山 宣伝:三宮

ホームページ: https://www.fujinnotomo.co.jp/