患者さんやご家族の「医療体験に価値を創ること」を理念として発足したNPO法人Medical PLAY(東京都世田谷区 共同代表:大脇 由樹、小野 浩二郎)は、ストレスの少ない医療提供や、インフォームド・コンセント/アセントの充実などを目指し放射線検査を受ける子どもや保護者に向けた、医療絵本の制作に取り組み

2024年6月20日よりクラウドファンディングを開始

します。

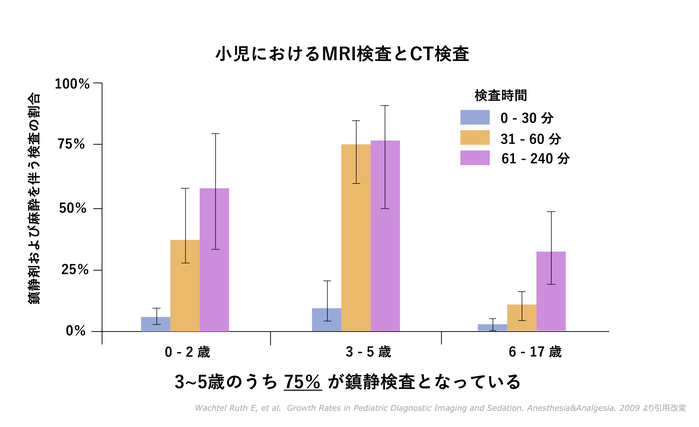

MRI検査に関するこれまでの報告によると、MRI検査やCT検査を完了するために大部分の子ども(25〜45%)が鎮静または全身麻酔を受けており、その数は3〜5歳の子どもでは75%となっています。

鎮静剤の投与を繰り返すことは、子どもの神経発達に対して潜在的な神経毒性リスクの懸念がある

と言われています。

日本小児科学会・日本小児麻酔学会・日本小児放射線学会による

「MRI検査時の鎮静に関する共同提言」

では、鎮静薬を使用するリスクをふまえて「薬剤を使わずに鎮静状態を得ることが可能かどうか、個々の患者に応じて見極める必要がある」とし、薬に頼らない鎮静方法の一つとしてプレパレーションを提示しています。

プレパレーションとは、治療や検査を受ける子どもに対して、認知発達に応じた方法で説明を行い、対処能力を引き出すような関わりをすることです。

しかし、病児を育てる保護者に「検査や治療を受けるうえで困ったこと・不安だったこと」についてアンケートを実施したところ、プレパレーションを受けたという認識がある保護者は少なく、検査を受ける際にさまざまな困りごとを抱えていることがわかりました。

〜保護者の声〜

・幼児期男児

採血や眼底検査を受けるときは、

体をバスタオルなどでぐるぐる巻きにして、大人が数人がかりで抑えるので、子どもが毎回大泣き

していました。

レントゲン検査の際には、いつも不安そうな顔をしながら撮影室に入っていく姿が記憶に残っています。

・小学校低学年男児

心エコーや心電図を受けるのに鎮静が必要でしたが、感覚過敏があるため知らないことや初めて体験することに対して躊躇する様子がありました。

大人が言葉で説明しても、結局は自分で体験してみないと納得できない

のです。MRI検査を受けるときには、慣れるまで研修医の先生に付き添ってもらっていました。

・小学校低学年男児

いろいろな検査を受けてきましたが、プレパレーションを受けたことはありません。

子どもは、処置室や検査室に移動しただけで「痛いことをされるかもしれない」という恐怖心を抱くものです。

検査や処置の流れをわかりやすく説明するなどの配慮があれば、子どもたちも受け入れやすくなる

と思います。

私たちは医療絵本の制作・配布を通じて、検査を受ける子どもたちの不安や恐怖を軽減させるとともに、不必要な鎮静検査を一つでも減らしたいと考えています。

※6月20日のクラウドファンディング開始に向けて、プレパレーションとは何か? そしてその必要性について 連載でお届けいたします。

_________________________________________

NPO法人MedicalPLAY(

https://medicalplay.or.jp/)とは

医療体験に価値をというビジョンの元、2021年10月に団体を発足。医療者、大学教員、企業人をはじめとする15名のメンバーでその信念を果たすために活動。

検査や治療の事前準備(プレパレーション)のためのツールを医療現場に届け普及させることで、医療提供の機会損失や不要な鎮静検査を改善することが目的として2024年6月20日からクラウドファンディングに挑戦!

URL:

https://readyfor.jp/projects/medicalplay-ehon-project?sns_share_token=

■ 主催セミナー開催

・第2回セミナー テーマ「意思決定に寄り添う-Shared Decision Making」,2022年12月,65名参加

・第1回セミナー テーマ「放射線(医療)被ばく 医療者-患者双方の被ばくリテラシー向上に向けて」,2022年3月,145名参加

■ 講演(タイトル,開催詳細,開催日)

・小児放射線医療における プレパレーションの現状と課題,第60回日本小児放射線学会学術集会,2024年6月

・患者参加型医療がもたらす放射線技術の未来,第50回日本放射線技術学会秋季学術大会

Ready to Go “Next Stage”Symposium「放射線技術の可能性」,2022年10月

・医療体験をネガティブなものにしない為に~医療者,こども,かぞく 三者を繋ぐ小児医療へのアプローチ~,パラマウントベッド オンデマンドWEBセミナー,2022年9月

・あらためて子どもの権利について考える,一般社団法人チャーミングケア研修,2022年8月

・医療体験に価値を創出する(特別講演),秋田県診療放射線技師会 放射線安全管理セミナー,2022年6月

・小児放射線検査におけるプレパレーションの重要性,福祉保健局・病院経営本部専門研修 職種職 務専門研修 「診療放射線」,2021年2月

■ 取材記事

「プレパレーションを活用し、小児医療の環境を整備したい」

パラマウントベッド株式会社 パラマナビ(母子ケア),2022年11月

これまでの事業契約

#2023年度

内閣府 研究開発と Society 5.0 との橋渡しプログラム(BRIDGE)

AIホスピタルを実装化するための医療 AIプラットフォームの構築に必要な技術に関する研究開発事業(慶應義塾大学病院との事業契約)

#2022年度

内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)AI(人工知能)ホスピタルによる高度診断・治療システム事業(慶応義塾大学病院との事業契約)

問い合わせ先

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejaGFh5J7aFWUywEVmrZW-_3Bl96duu6JW2V_1qglICgtZ6w/viewform