株式会社大林組(本社:東京都港区、社長:蓮輪賢治)は、建物解体後、通常、溶解や破砕され新たな建材としてリサイクルされる鉄骨やコンクリート製の構造部材を、新築建物の構造体にリユースする国内初(※1)の取り組みを、自社技術研究所(東京都清瀬市)内の実験棟オープンラボ3新築工事で着手しました。

1 社会的背景

2050年カーボンニュートラル実現に向け、建設業界ではCO2排出削減に向けたさまざまな取り組みを進めています。大林組では、「持続可能な社会の実現に貢献する」という企業理念のもと、

Obayashi Sustainability Vision2050

を策定し、脱炭素社会や循環型経済(※2)の実現に向けた技術開発や施策に取り組んでいます。

建物の構造体をリユースする取り組みは、これまでコンバージョンやリノベーション、耐震改修などでは実績があり、CO2排出量の削減効果が検証されています。しかし、それらの手法は柱・梁の位置や形状を大きく変えないことが前提となるため、設計上の制約があることが課題でした。

2 オープンラボ3新築計画における取り組みと効果

(1)オープンラボ3新築計画におけるリユース材活用

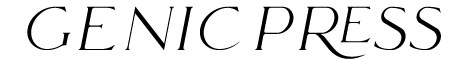

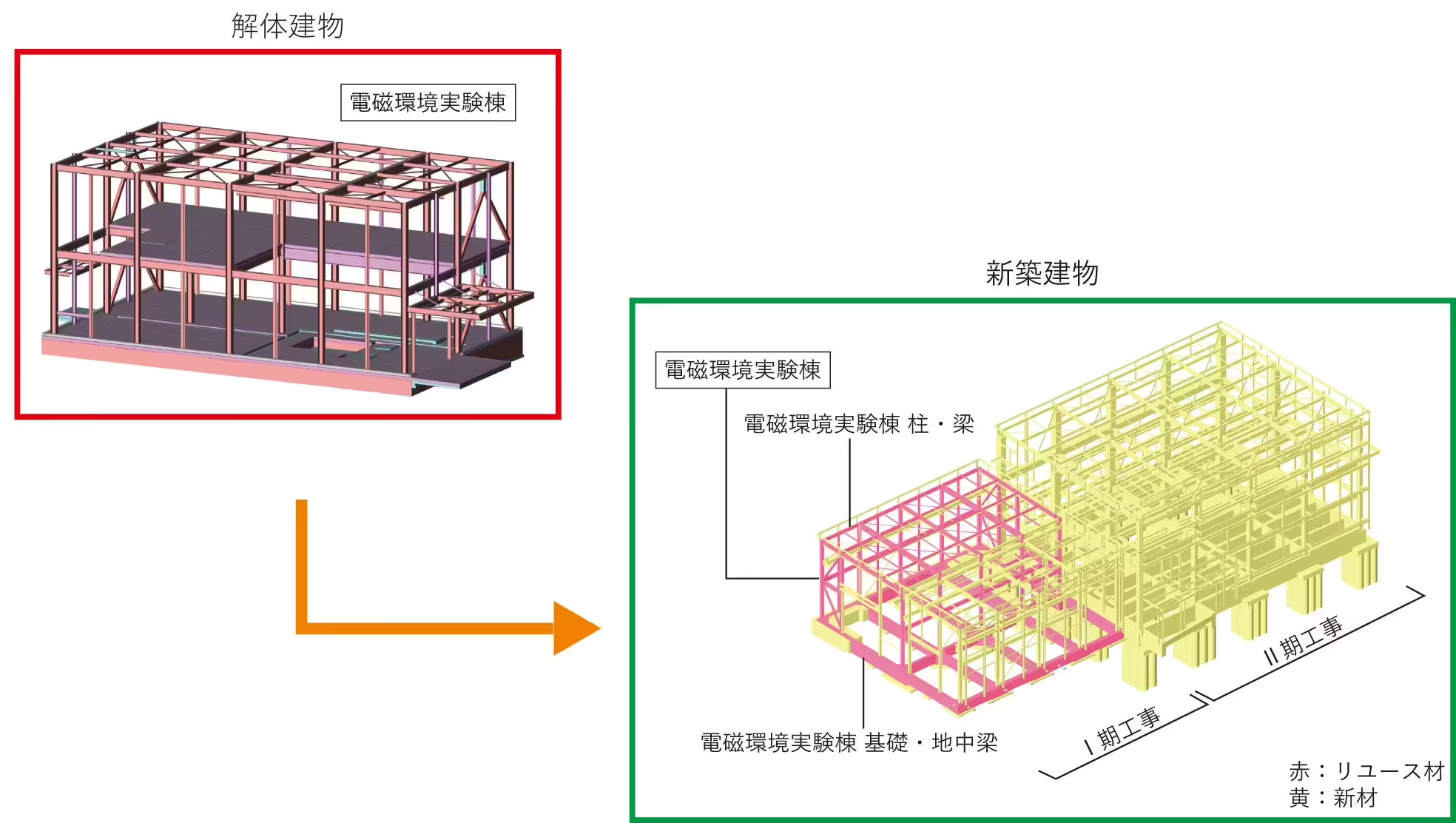

本工事におけるリユース材活用は、解体する実験棟の柱・梁・ブレースなど全種別の鉄骨部材を撤去し、鉄骨製作会社が新築建物に合わせた切断などの加工を行ったうえで、再び構造体に使用します。また、基礎・基礎梁・小梁・床など全種別のコンクリート製構造部材について、新築建物の平面形状に合わせて切断後、新築現場の加工ヤードで接合部を加工し、現場で新材と接合するなどにより新実験棟の構造体としてリユースします。

古くから木造建築では、解体後の木材をリユースする例はありますが、解体後の鉄骨やコンクリートの部材を、新築建物の構造体としてリユースするのは日本国内では例を見ない取り組みです。この手法により場所を限定せず、スパンも変更可能なため、より自由度が高く、構造部材の有効活用が実現します。リユース材の活用は、リサイクル材(再生材)を使用した場合に比べ、部材製造時におけるCO2排出量を抑えることができます。また、本計画では建築確認申請と構造適合性判定の審査を受け、建築基準法に適合することを確認しています。

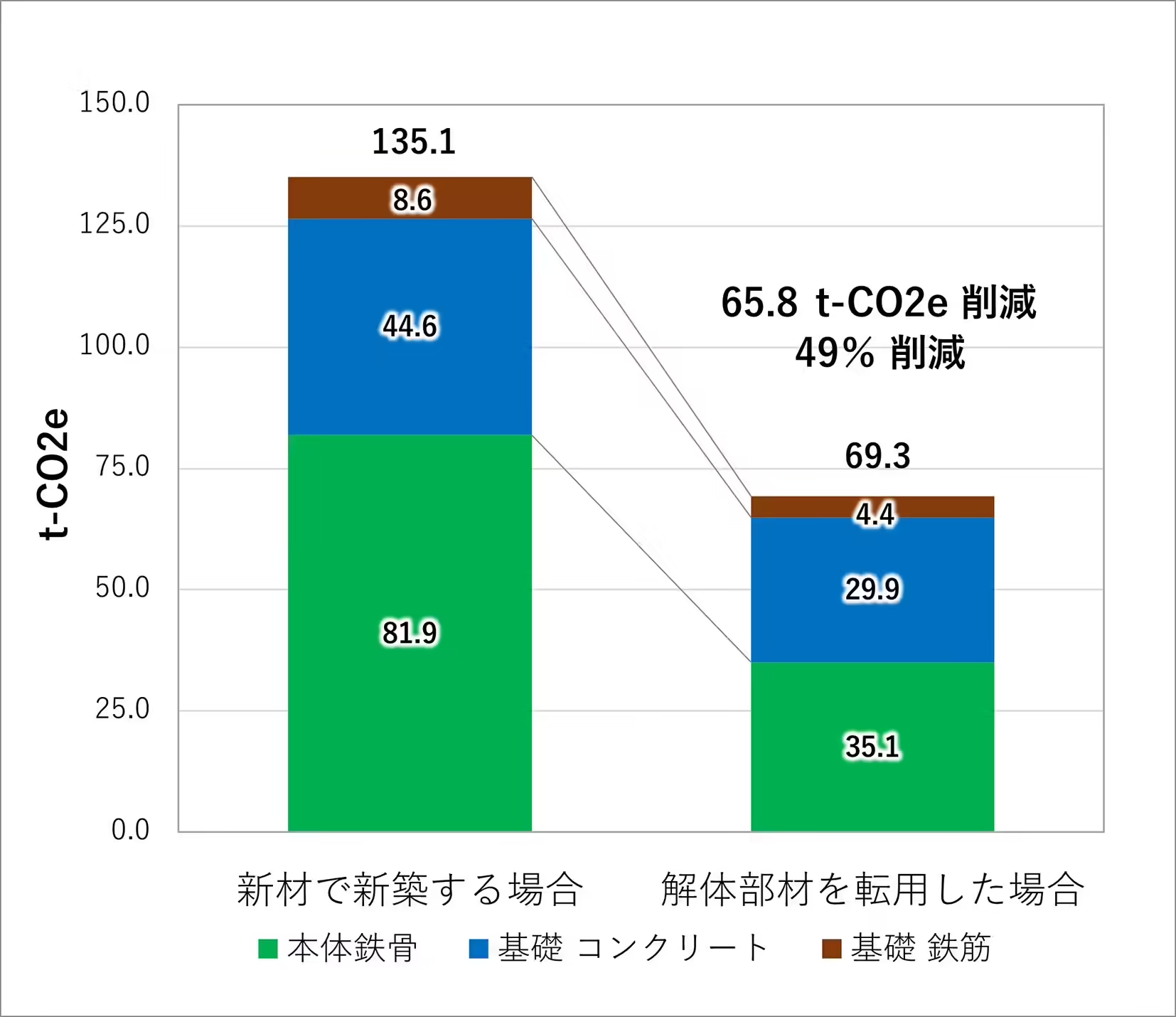

(2)リユース材活用により、新材使用の新築よりCO2排出量を約49%削減

本工事では、新築建物の構造部材のうち鉄骨57%、コンクリート33%で、解体建物のリユース材を使用します。構造部材製造に伴うCO2排出量は、69.3t-CO2で、新たに全ての資材を調達する場合に比べ、約49%(65.8t-CO2)の削減を見込んでいます。

3 今後の展望

本工事は自社の技術研究所であるため、直接研究員が解体建物の構造体の状態や、リユース材の加工状況などを検証することで、迅速な技術改善や新たな技術開発につなげていきます。大林組は、本計画で得られた知見を活かし、リユース技術をはじめ、さまざまなサステナブル技術を開発し、提案していくことで、脱炭素社会と循環型経済の実現に貢献していきます。

【建物概要】

|

工事名称 |

オープンラボ3 (OL3)新築計画 |

|

用 途 |

研究所 Ⅰ期:鉄工作業所 Ⅱ期:研究エリア、木工作業所 |

|

構造・規模 |

Ⅰ期:鉄骨造、地上1階 Ⅱ期:鉄骨造、地上3階 |

|

高 さ |

14.40 m |

|

総建築面積 |

1,213.49㎡ |

|

総延床面積 |

2,143.79㎡ |

|

着工 |

2024年6月 (解体工事含む) |

|

竣工 |

2026年9月(予定) |

※1 自社調べ(2024年6月)

「1つの建物から全種別の構造部材を取り出し、新築建物の構造体としてリユースする取り組み」

として国内初

※2 循環型経済(サーキュラーエコノミー)

資源(製品や部品などを含む)を循環利用し続けながら、新たな付加価値を生み出し続けようとす

る経済社会システム。循環型経済への移行によって、廃棄物などの発生抑制・循環資源の再使用・

再生利用(3R)やバイオマス化・再生材利用などの資源循環の取り組みが進めば、2050年カーボ

ンニュートラル実現の達成に貢献する

※3 CO2排出量削減効果は、資材製造に係るCO2排出を評価

リユース材の再加工などに係るCO2排出量については、評価に与える影響が小さいため省略

している <算出根拠>日本建築学会 「LCA指針2013年度改訂版」